他以杨曦光之名入狱十年,涅槃归来以杨小凯之名响誉世界经济学界,成为最接近诺奖的华人经济学家

閱讀本文約花費: 18 (分鐘)

被埋葬的只是躯壳

思想将涅槃生生不息

…

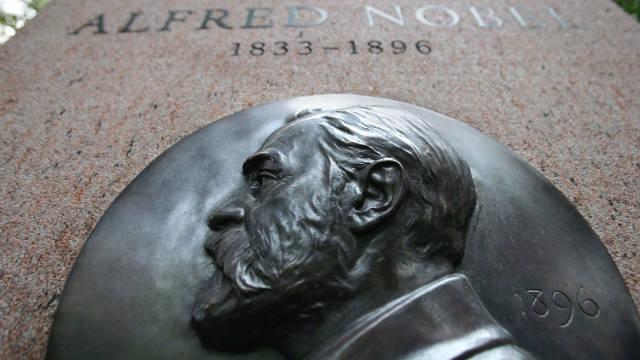

很多人也许并不知道诺贝尔经济学奖的坎坷的身世

经济学奖其实并非依诺贝尔遗嘱所设立

而是在1969年瑞典国家银行庆典时设立

近年来频繁授予数理统计分析学者

被认为是弥补诺贝尔自然科学中数学的缺憾

由于西方世界的经济学理论扎根于资本主义

中国在世界经济学研究上处于被动

加之中国的特殊经济体制,羽翼还未丰满

历史上还没有一个华裔曾获得过诺贝尔经济学奖

1994年数学家纳什获得诺贝尔经济学奖

但有这么一个华人极度接近世界经济学的顶峰

他曾以杨曦光的皮囊被打为反革命入狱

狱中黑暗的十年光景他以知识涅槃重生

正如那些在历史上留下厚重印记的名人们

圣雄甘地,曼德拉以及马丁路德金

甘地在狱中

重生后他以杨小凯名震西方经济学界

提出超边际分析法与新兴古典经济学

大器晚成意气风发时却走向人生尽头

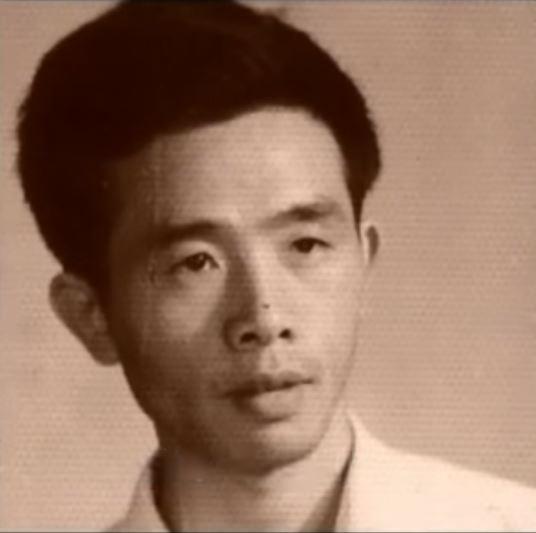

杨曦光

他似呼啸着冲向最高空的绚丽烟火

可人们却始终没有等来最华丽的那一瞬怒放

…

建国前,杨曦光生在一个富足的上层阶级家庭中

父母都是解放前共产党从延安派遣到东北的干部

杨曦光降生时,中共东北战事小捷,顾得小凯的乳名

少年杨曦光

其父杨第甫曾官至湖南省政协主席

其母陈素曾任“伍豪”的机要秘书

新中国建国以后,杨曦光在优越的环境中长大

1962年,他考取了全国重点的中学长沙一中

本应按照家人的期盼,安定本分地学习生活

然而,杨曦光高中还没有毕业

就迎来了那一次历史的大动荡

杨曦光父母被打为“修正主义分子”

他也因此被唯出身论者们歧视

这种情况下杨曦光很自然地加入了造反派

杨曦光的加入不同于其他学生的那种泄愤

随着历史的进程他越来越多地开始思考

思考这些政治现象背后的根本原因和动力

企图为这些施暴的人们找到合乎情理的解释

他曾自费与同学来到乡下农村

跳出自己干部子弟的角度审视整个社会

他走访了农村里不同家庭背景的农户

有世代贫农的穷苦人家,也有被搞垮了的地主

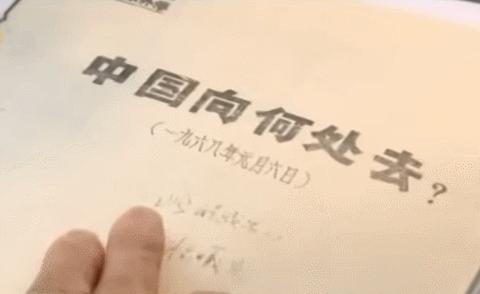

在嘈杂的文攻武斗中,杨曦光将调查记录整理出来

并开始探讨中国社会的种种问题与未来

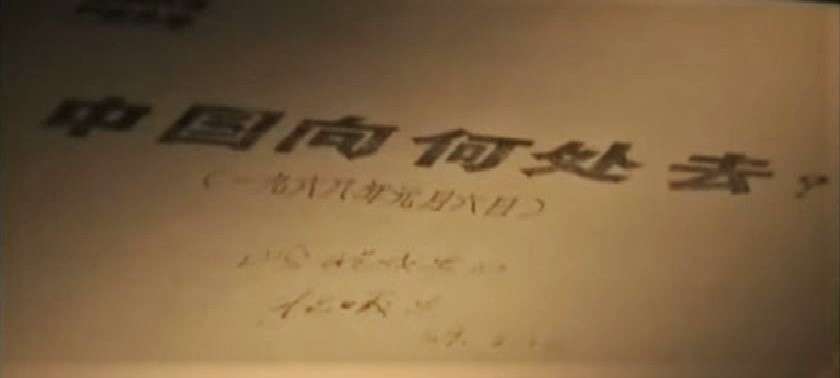

花了一个星期写成了《中国向何处去》一文

起初这篇激进的文章只印了80份

其中只有20份被秘密派发给亲近的同学

但却被中央视为造反的典型

将其文全文刊登只报纸批判了一番

反而让《中国向何处去》成为人们反思的问题

造成了全国性的影响,甚至从香港流传至海外

巧合的是,今年9月刚出狱的风云人物牟其中

在杨曦光几年后也因发表同名文章被捕

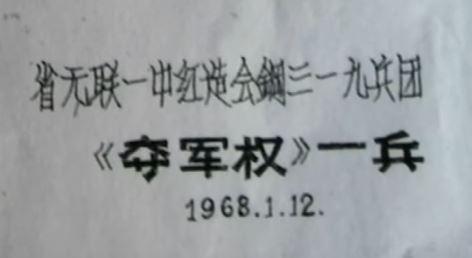

《中国向何处去》一文的署名并不是写的他本人

而是钢三一九兵团一兵,即一位普通红卫兵

据杨曦光好友吴映衡回忆,他的用意有二

一是匿去自己的名字以免牵连

二是藐视社会,关于国家建设自己一个无名小卒也能做到这样的程度,不免让人觉得有些炫耀的意味

在那个年代,学生们对于这样的动乱是狂热的

尽情将内心躁动的情绪疯狂地倾泻着

但杨曦光却主张静下来学习,调查研究社会

这种不跟随的独立精神是难能可贵的

也是伴随他一生的信条

杨曦光(右)与妹妹

1968年1月,中央再次重点批判杨曦光的文章

并指出,这样的文章不是一个中学生能写出来的

也不是一个大学生能写出来的,一定有幕后黑手

这个背后的黑手的高帽就自然落到了他父母头上

杨曦光母亲陈素

从这天开始,杨曦光就陷入了无尽的逃亡生活

朋友们把他安排在安全可靠的人家里

可就在这时杨曦光的母亲不堪忍受,自杀而终

几天后杨曦光才得知母亲去世的消息

伤心欲绝的杨曦光决定逃往武汉躲避风头

结果却反而被同学告密,被抓捕候审

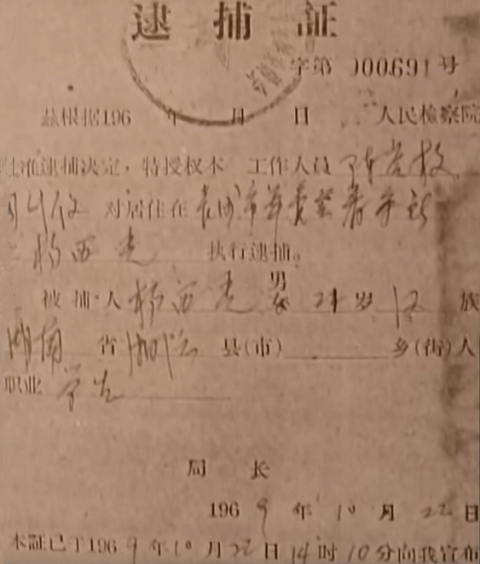

杨曦光的逮捕证

他被湖南省公安局关押至左家塘看守所

1969年10月被判10年徒刑,这年他刚满21岁

1970年,杨曦光被转押至建新农场参加劳动改造

期间,他彻底放弃了马克思列宁主义的信仰

狱中他结识了各色“共犯”,有政治犯也有刑事犯

其中不乏许多高级知识分子、工程师

这些良师益友就是杨曦光最后的精神支柱

他拜狱中二十几位教授、工程师为师

学习了英语、机械以及经济学和高等数学

当时的条件非常艰苦,只有冬夏两套衣服

每天天没亮就干活,天黑后才能会到监房

繁重的工作后甚至还要进行各种“改造活动”

杨曦光只好等狱友们都睡下之后才挑灯夜战

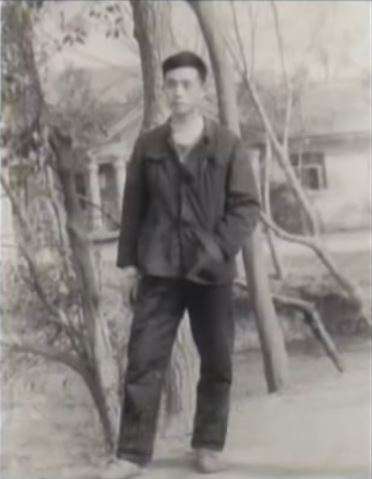

学生时代的杨曦光

没有时间,杨曦光就在工作时一心两用

一边插秧一边在脑子里消化新学到的知识

以至于蚂蟥都爬了满脚他还在本子上专注地写画

因为数学不会反革命,杨曦光的学习没有被打扰

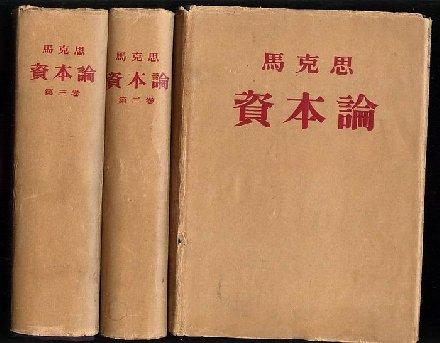

他读《资本论》,用高等数学分析劳动价值论

还自行推导出戈森第二定律、层级理论、纳什议价模型等理论

当时他还兴奋地认为自己的这些成果是伟大的发现

终于来到1978年,杨曦光刑满释放的日子

出狱后没有一个单位敢录用这样一个反动分子

他只得在父亲家闲居,一些刚复职的教授同情他

就安排他到湖南大学数学系旁听

同年杨曦光决定亲手将本名埋葬

听取父亲的建议改用乳名杨小凯

而立之年,杨曦光宛如重生

…

改名后,杨小凯终于在印刷场找到了一份工作

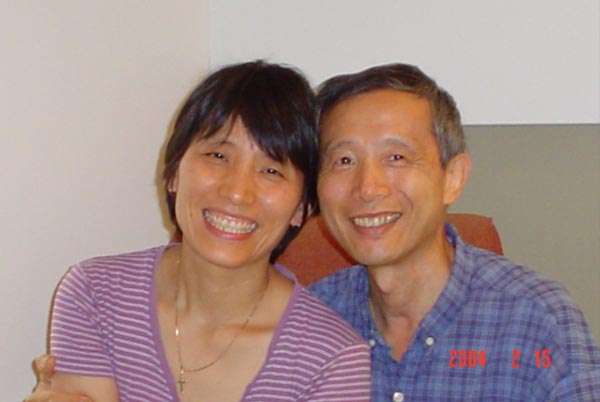

也在那里结识了自己日后的妻子吴小娟

重生后,杨小凯自然不会满足于做一个校对工

1979年,他决定报考社科院经济学研究员一职

但因为历史原因,依旧被拒绝参加考试

杨小凯这一生遇到了不少贵人

也许也是因为他难以掩盖的才华

其中最关键的应该是当时的社科院副院长于光远

报考失败的次年,杨小凯再次报考同一职位

于光远注意到这个被身世束缚的年轻人

疏通了关系,杨小凯终于参加了数量经济学的考试

最终被录取为中国社会科学院的实习研究员

经济学泰斗于光远

但因为杨小凯高中没有毕业,更没有大学的文凭

空有一身才能,社科院却不能正式安排他的工作

1981年,正值湖南省召开全省的招生会议

时任湖南省第一书记毛致用从湘潭回到长沙

看望差旅中的武汉大学校长的教育家刘道玉

刘道玉借机向毛致用表达自己对杨小凯的惜爱

以及吸收杨小凯入校的请求,毛致用欣然同意

武汉大学永远的校长——教育家刘道玉

次年,杨小凯通过了考察与妻子被调入武汉大学

刘道玉还疏通关系将杨小凯的历史问题彻底平反

进入武大后,杨小凯开设了两门当时有争议的课程

一门是《数理经济学》,另一门是《经济控制论》

杨小凯的这两门课程是从前不曾有过的

此前,讲授的经济学理论都是基于马克思

有涉及西方经济学的都是以批判的态度提及

杨小凯基于西方经济学和数理的课程是创新的

刘道玉回忆起说:“这两门课当时武大没有任何人能够开得出来,这就是他的才华的表现,这两门课大概都是建立在扎实的数学基础之上。”

杨小凯终于摆脱前半辈子的痛苦阴霾

被压抑多年的才华顷刻释放,冲上云霄

同样是杨小凯来到武大的那一年

美国经济学教授邹至庄赴武汉大学讲学

杨小凯很幸运地担任邹教授的助手

一番了解后,邹教授对杨小凯以数理分析经济学的超前做法表示十分赞赏

推荐他到美国普林斯顿大学读经济学博士

杨小凯的生活真的迎来了翻天覆地的改变

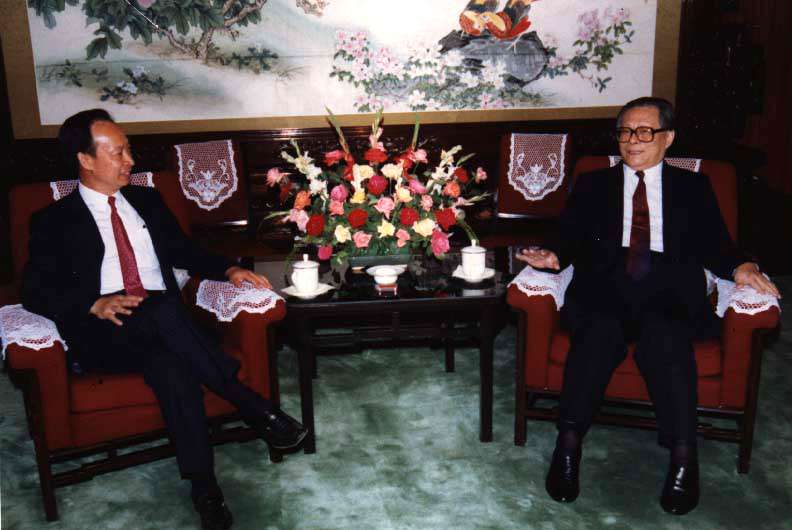

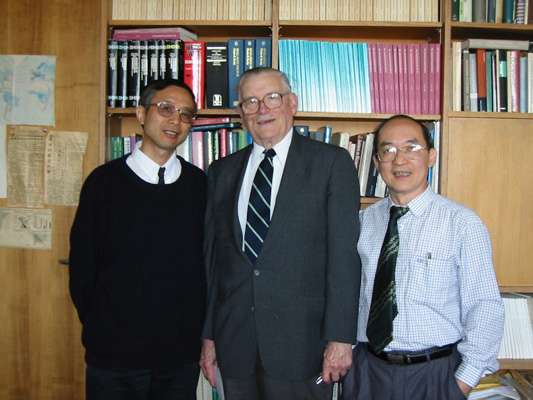

邹至庄(左)与一位长者亲切交谈

1983年,在邹至庄的推荐下,校长刘道玉亲自签署了杨小凯的留学申请

他成为普林斯顿大学的一名博士研究生

像是三级跳,从初中毕业生一跃至经济学博士生

正所谓欲速则不达,杨小凯还是吃了文化上的亏

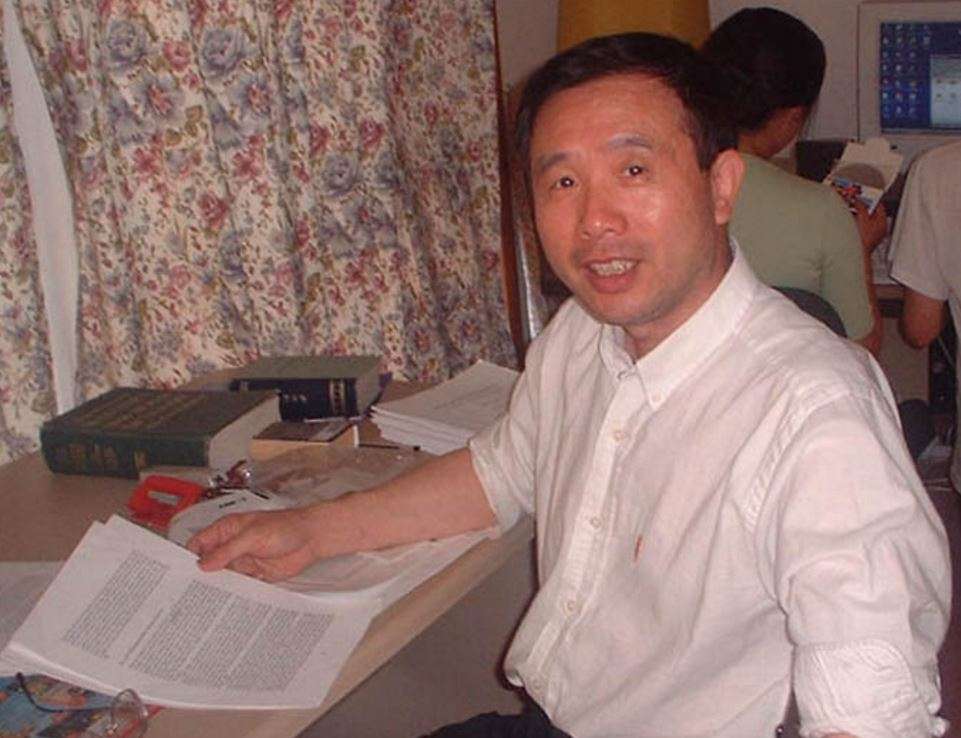

杨小凯在普林斯顿大学

由于没有经过系统的高等教育,杨小凯如堕烟海

读博士的前两年是杨小凯最痛苦的时期

那种在课堂上听天书的痛苦更甚于十年监牢

起初的课程他全都听不懂,只靠抄同学的笔记理解

每天抄到凌晨三四点,杨小凯曾与妹妹杨晖诉苦

我们班有一个北大的毕业生叫于大海,他好聪明,资格考试他们毫不费力就能通过,可对我来说真的好难。

当年杨小凯口中的于大海也成为了他的好友

博士毕业后,杨小凯开始着手分析一个被现代经济学所忽视的问题——分工与专业化

他没有回到祖国,而是在西方“中年人的战场”打拼

在他写给父亲的信中提到,自己要在西方世界里“先爬进去,再走出来”

先在专业领域树立起权威的公信力再参与到社会改革和公共事业当中去

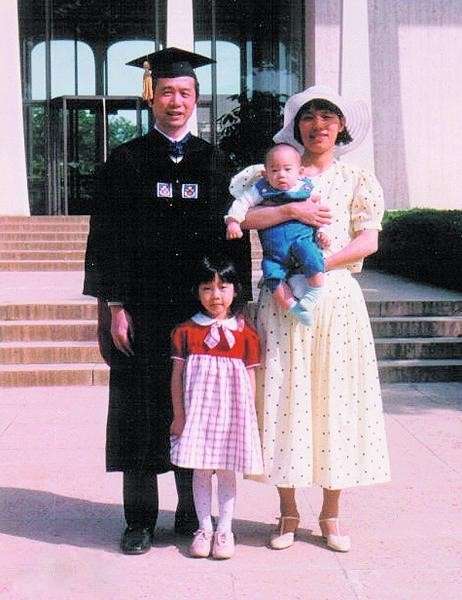

杨小凯与家人的毕业合照

九十年代,杨小凯被莫纳什大学聘为终身教授

后与黄有光合著《专业化与经济组织》一书

被权威杂志评为“盖世杰作”,广受好评

他也因此被选为澳大利亚社科院院士

杨小凯开创性的研究完美诠释了他不跟随的精神

二十多年前那个特立独行的少年其实并没有离去

关于书籍的署名问题小凯与黄有光还有过争执

小凯希望作者一栏按照两人姓氏首字母排序

而黄有光则以他对本书的贡献远大于自己的理由婉拒

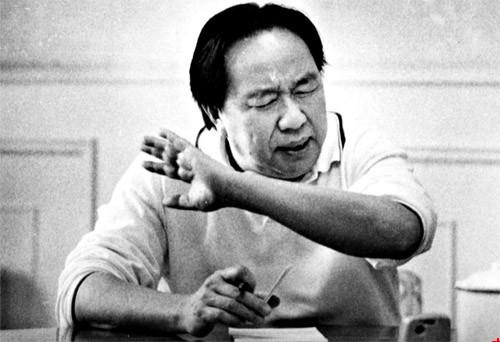

那几年,杨小凯对学术的渴望爆发了

他近乎拼命地工作,7天12小时高强度的研究

黄有光透露一本六七百页的书,他用七个月就写完了

祖籍潮州的华裔经济学家黄有光

杨小凯的著作《经济学原理》、《经济学:新型古典与新古典框架》、《发展经济学:超边际与边际分析》

相继发行出版,杨小凯的经济理论日渐成熟

其中《经济学原理》被国际经济学界认为是自马歇尔、萨谬尔森以来

第三代经济学教科书的代表作

但他仍没有忘记自己多年的使命

杨小凯曾经工作的地方

杨小凯虽人在国外,崭露头角后也还会常回国讲学

他与国内著名经济学家林毅夫的争论也成为佳话

被众多学者认为是近年来最有思想的辩论

两者关于中国“后发”的优劣势问题各持己见,争得不可开交

与杨小凯相似,林毅夫原名林正义,赴大陆后改名

但抛开争论的话题,两者又互相敬重对方

杨小凯在澳接待一名博士生,向他推荐优秀论文

他从书架上抽出的正是林毅夫的博士论文

这部论文做得很有水平,毅夫的经济学功底甚是了得,做得很规范。你可以好好参考。

而林毅夫也多次在公开场合称杨小凯为自己的榜样

杨小凯逝世十周年纪念会上

黄有光与林毅夫热烈讨论

2001年,正当杨小凯意气风发响誉国际

一改世界对华人经济学界固有印象的关键时刻

不曾吸烟的杨小凯却被确诊为肺癌晚期

想必这不是因为十年劳改落下的病根

就是因为高强度的研究工作过度的操劳导致的

确诊后,杨小凯被诺奖得主布坎南两次提名诺奖候选

因此他也被称为离诺奖最近的华人经济学家

是喜是悲,真是造化弄人

布坎南非常赏识杨小凯的才学

图为杨小凯、布坎南、黄有光合照

病倒后,杨小凯受洗成为了一名虔诚的基督徒

在生命的最后两年里,他仍在思考那个终极问题

中国向何处去?

“在他身体最糟糕的时候,还在想着中国未来的出路。”他的学生张永生说

但此时他早已脱去了当年的偏激与无知

在经历过革命的骚动,有过被剥夺社会地位的痛苦经历,受尽侮辱和羞耻后,秩序和理性的恢复对我来说像是雨后的阳光。我像所有参加过革命的旧日贵族一样,在秩序和理性恢复时,感到深深的歉疚——为我过去革命的狂热。

杨小凯去世前与妻子的合影

2004年7月7日7时,56岁的杨小凯在虚弱中离世

带走了自己的信仰和虔诚,留下了永恒的思想

杨小凯短短二十年的学术生涯,无比灿烂

就连狂生张五常也感叹道:“只有上帝知道,如果小凯没有坐牢十年,老早就有像我那种求学的际遇,他在经济学的成就会是怎样的。拿个诺贝尔奖不会困难吧。”

有人说是《中国向何处去》改变了他的一生

遭受十年牢狱之灾,或直接或间接导致他因病早逝

但事实上,如果没有经历那一段痛苦的涅槃

他不会在鱼龙混杂的监狱中遇见一众思想先行者

这段独一无二的经历成就了他的一生

杨曦光因《中国向何处去》而死去

杨小凯因《中国向何处去》而永驻人间

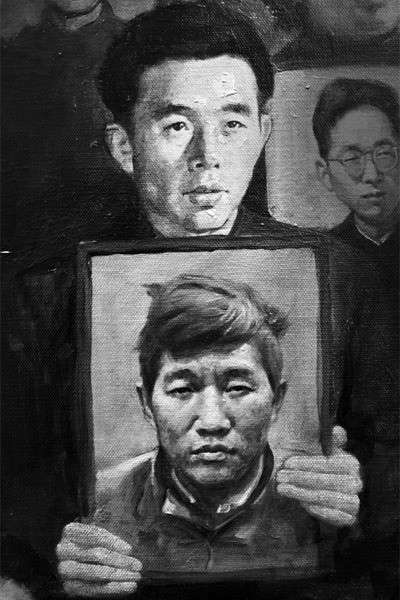

《梦境——正义路一号北京1981》一画中

杨小凯手捧狱中启蒙导师刘凤翔的遗像

夏日的傍晚,疲惫的蝉鸣伴着斜阳

临近生命的终点,小凯在散步时对学生说

“可能上帝让我早点离开是有道理的,这样年轻人才能更快地冒出来,把更多机会留给年轻人。”

小凯狂狷的一生画了一个圆满的句号